「また発作が起きたらどうしよう」と毎朝つらくなるあなたへ

通勤の時間が近づくと、胸がざわざわする…。これがもし、パニック障害の初期サインだったとしたら、あなたは気づいていますか?

電車に乗ると、息が詰まりそうになり、次の駅が来るまでが永遠のように感じる——。

そんな不安を、誰にも打ち明けられないまま「気のせい」とやり過ごしていませんか?

実は、「満員電車が怖い」と感じるのは、パニック障害のサインかもしれません。

この記事では、公認心理師の視点から、電車の中で起きる不安の正体や、今日からできる実践的な対処法、そして安心を取り戻すためのステップをわかりやすく解説します。

同じような不安を抱えるあなたにとって、少しでも心が軽くなるヒントになりますように。

よくある症状とチェックポイント

「電車に乗ろうとするとドキドキして息苦しくなる」「人混みに入った瞬間、心臓がバクバクして手足が震える」……

そんな体験をしたことはありませんか?

多くの方が、最初は「なんだろう、疲れているのかな」「気のせいかも」と自分をごまかしながら過ごしています。

けれどそのままにしておくと、「また起きるかも」という不安がどんどん大きくなり、外出そのものを避けるようになってしまうことも。

それは、パニック障害の初期サインかもしれません。

▼ 主な症状には以下のようなものがあります:

-

心拍数の急上昇:何もしていないのに心臓がドクドクと激しく鼓動し、「心臓が壊れてしまうのでは」と恐怖に。

-

呼吸困難、息切れ:「空気が吸えない」「酸素が足りない」と感じ、深呼吸しても息苦しさが収まらない。

-

胸の痛みや圧迫感:胸がギュッと締め付けられるように痛み、「心臓発作かもしれない」と救急車を呼ぶ人も。

-

めまい、ふらつき:「足元がフワフワする」「今にも倒れそう」と感じ、壁にもたれたり座り込むことも。

-

「死ぬかもしれない」という強い恐怖:理屈では説明できない“命の危険”を感じて、パニックになる。

-

「このまま発狂してしまうのでは」という感覚:「自分が自分じゃない」「このまま壊れてしまう」と強烈な不安感に襲われる。

💡 Point

これらの症状は、突然現れて数分~30分程度で自然とおさまることが多いのですが、経験した本人にとっては“このまま命を失うかもしれない”と感じるほどの強烈な苦しさです。

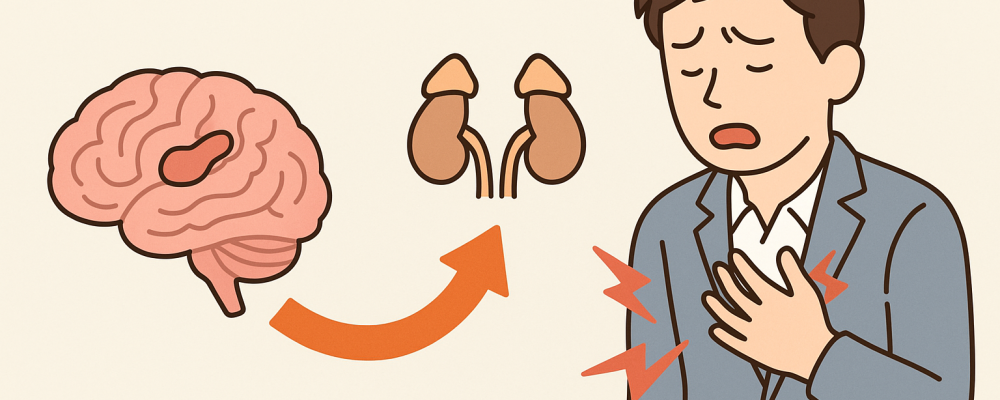

パニック発作の起こる仕組み

パニック発作とは、心の弱さから起きるものではありません。

それは、「脳の誤作動」によって引き起こされる、いわば“自律神経の暴走状態”なのです。

🧠 脳が「危険だ」と誤解する

本来、危険を察知したときには、脳の「扁桃体(へんとうたい)」という部位が働き、身体を守るための警戒モードが作動します。

たとえば、車にひかれそうになったときに心拍が上がるのは、命を守るための正常な反応です。

しかしパニック障害の方は、満員電車や人混みなど本来は命に関わらない場面で、このシステムが過剰に反応してしまいます。

これが「闘争・逃走反応(fight or flight)」と呼ばれるものです。

⚙️ 自律神経がコントロール不能に

脳が危機を誤認すると、交感神経が優位になり、心拍・呼吸・筋緊張などが一気に高まります。

その結果、体に現れるのが「パニック発作」です。

さらに厄介なのは、これを一度経験すると——

-

「また発作が起きたらどうしよう」

-

「電車の中では逃げられない」

-

「周りに迷惑をかけるかも」

という予期不安が強くなり、それが次の発作を引き起こす引き金になるという悪循環に陥るのです。

📌「脅威のない場所で“戦闘モード”になる」が本質

パニック障害とは、「現実には安全な状況でも、脳が“危険!”と勘違いして体を警戒させてしまう」というメカニズムです。

これは誰にでも起こりうる“脳の癖”のようなものでもあります。

なぜ「満員電車」で発作が起きやすいのか

逃げ場のなさと「予期不安」

満員電車は、パニック障害のある方にとって、典型的な“避けたくなるシチュエーション”です。

理由はシンプル。「逃げられない」「周囲の目が気になる」「倒れても助けてもらえないかもしれない」という不安が一気に高まるからです。

「体の感覚」に敏感になる心理メカニズム

不安が強くなると、自分の体の状態に過敏になります。

「少し息苦しいかも」「心拍が速い気がする」といった小さな変化を“危険のサイン”と脳が誤認し、それがさらなる不安を引き起こす連鎖になります。

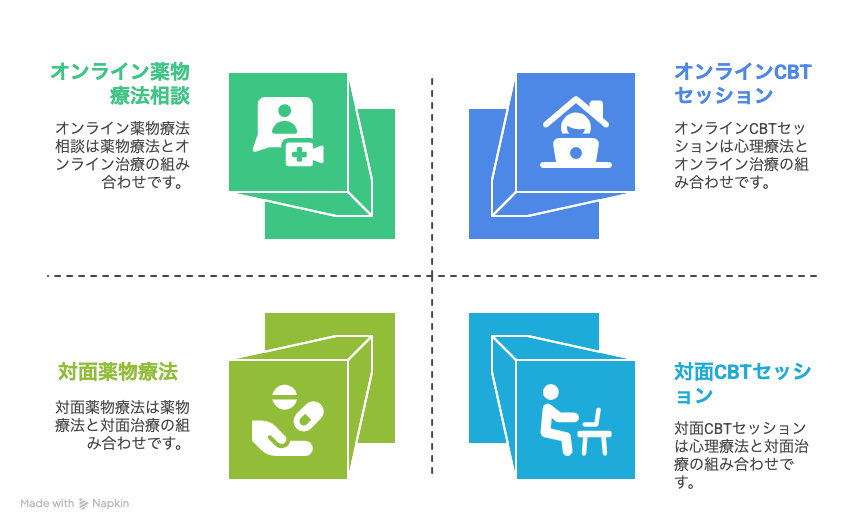

パニック障害は治る?|最新の治療と考え方

薬物療法だけじゃない、心理的アプローチ

パニック障害は、正しいアプローチをすれば回復が可能な症状です。一般的には以下の2つの治療法があります。

-

薬物療法:抗不安薬や抗うつ薬を用いて発作を和らげる

-

認知行動療法(CBT):不安を引き起こす考え方や行動のパターンを見直す心理療法

CBTは、再発予防にも効果的で、専門家と一緒に「不安との向き合い方」を学べます。

オンラインカウンセリングという選択肢

最近では、通院が難しい方のために、自宅にいながら心理士に相談できる「オンラインカウンセリング」が広く普及してきました。

「満員電車に乗るのが怖いから通院できない」

「人と対面で話すのはまだ不安」

そんな方でも、スマホやパソコンさえあれば、自分のペースで安心して相談ができる環境が整いつつあります。

24時間365日いつでも受付中!

今日からできる!電車の不安を和らげる5つの対処法

①「ゆっくり呼吸」で身体の暴走を止める

おすすめは、4秒吸って、7秒止めて、8秒吐くという「4-7-8呼吸法」。

副交感神経が優位になり、身体の過剰反応を落ち着けてくれます。

②「発作が来てもいい」と思ってみる

逆説的ですが、「発作が起きてもいい」と受け入れると、不安が和らぐことがあります。

「戦わないこと」が心を静める鍵になるのです。

③ 快適グッズで“安全基地”をつくる

ノイズキャンセリングイヤホン、香りのあるアロマスプレー、冷却グッズなど、自分を落ち着けるアイテムを持ち歩きましょう。

④ 自分の状態をスマホで記録してみる

日記アプリやメモ帳で、「どこで・いつ・どんな気持ちだったか」を記録すると、パターンが見えてきます。

例:

-

【日付】7月3日(月)

-

【時間帯】8:20 山手線

-

【体の反応】動悸・息苦しさ

-

【対応】次の駅で下車→5分休憩で回復

「思ったより短時間で収まる」など、可視化することで不安の正体が見えてきます。

⑤ 小さな成功体験を積み重ねよう

「1駅だけ乗ってみる」「各駅停車にしてみる」といった小さなチャレンジが、不安克服への第一歩です。

なぜ多くの人が治療をためらってしまうのか

こんな“思い込み”が、相談の一歩を止めてしまう

-

「こんなことで相談するなんて迷惑では?」

-

「まだ我慢できるし、そのうち良くなる」

-

「家族や会社に知られるのが怖い」

こうした思考は、「精神的な不調=甘え」とする誤解から生まれがちです。

しかしパニック障害は、心の病というより“脳と自律神経の一時的な誤作動”。適切な対応で改善していきます。

家族やパートナーの理解が大きな支えになる

「そんなことで?」と言われると、さらに孤独になります。

一方で、「怖かったね」「一緒に考えよう」という言葉は、心を守る力になります。

支える側も、正しい知識を知ることがとても大切です。

パニック障害と付き合いながら、安心して暮らすために

パニック障害は「弱さ」ではありません。

あなたの中で、身体と心が一時的に過敏になっているだけです。

だからこそ、怖がらずに「自分をケアする」という選択をしてほしいのです。

不安との付き合い方を学び、安心して暮らせる方法は必ずあります。

📍今、勇気を出して一歩を踏み出したいあなたへ📍

満員電車が怖い。

そんな感情を抱くのは決して恥ずかしいことではありません。

むしろ、それに気づき、向き合おうとしているあなたは、とても誠実で勇気ある人です。

「もうダメかも」と感じるその時こそが、“回復のスタートライン”かもしれません。

誰かに気持ちを話すことは、弱さではなく強さの証です。

もし、「もう一人で抱えるのは限界かもしれない」と感じたなら、私たち心理士に話してみてください。

Kokolaboratoryのオンラインカウンセリングでは、自宅からでも気軽に専門家とつながることができます。

あなたの声に、しっかりと耳を傾ける準備が、ココラボは用意しています。

あなたの安心が、少しずつでも戻っていきますように。

あなたの心が、少しでも軽くなるきっかけとなれば幸いです。

24時間365日いつでも受付中!