確認しても不安…それ、強迫性障害かもしれません

「ドアの鍵をかけたはずなのに不安で何度も確認してしまう」

「手を洗っても洗っても、まだ汚れている気がする」

そんな経験はありませんか?

これらの行動の裏には、「何か悪いことが起こるかもしれない」という強い不安があります。

一時的な不安なら誰にでもありますが、それが日常生活を大きく妨げるレベルになると、「強迫性障害(OCD)」の可能性が考えられます。

この記事では、公認心理師の視点から強迫性障害の症状・原因・対処法をやさしく丁寧に解説していきます。

頭に浮かぶ「やらなきゃ」という強迫観念

強迫性障害は、主に2つの特徴的な症状で構成されます。

強迫観念(Obsessions):繰り返し浮かんでくる不快な考えやイメージ。例:火を消し忘れて火事になるかも…

強迫行為(Compulsions):その不安を打ち消すための行動。例:何度も火を確認する

この2つはセットで起こり、まるで「頭の中の不安を消すために体が勝手に動く」ような感覚に襲われます。

何度も確認・手洗い…強迫行為の具体例

| よくある強迫行為 | 背景の不安 |

|---|---|

| ドアの鍵を何度も確認 | 泥棒が入るかもしれない |

| 手を過剰に洗う | ウイルスや汚れへの恐怖 |

| コンロの火を何度も見る | 火事になる不安 |

| 決まった回数で物を触る | 不吉なことが起こると感じる |

このような行動は一時的に不安を和らげますが、すぐにまた不安が戻ってくるため、行動のループから抜け出せなくなります。

どうして起こる?強迫性障害の原因とメカニズム

不安への過敏さと完璧主義の関係

強迫性障害の背景には、もともとの性格傾向や認知のクセが深く関係しているといわれています。とくに、以下のような特徴が多くの当事者に共通して見られます。

-

不安を感じやすい、心配性な性格

先のことを考えすぎて「もし○○だったらどうしよう…」という思考に陥りやすい -

間違いや失敗を極端に避けようとする完璧主義

一度でもミスをしたら取り返しがつかない、という思い込みが強い -

「0か100か」で物事を捉える傾向(認知の歪み)

「完全に安全でなければ意味がない」「一度でも不潔ならすべてがダメ」といった極端な二極思考

これらの性格傾向を持つ人は、日常の些細なことでも「不安の種」を見つけやすく、そこから「取り除かねばならない」という内的な義務感(〜しなければいけない思考)が働きます。

その結果、**不安を消すための行動(強迫行為)**が繰り返されるようになります。

また、幼少期の育てられ方(親からの厳しいしつけや失敗への過度な叱責)なども、これらの性格形成に影響を及ぼすことがあると考えられています。

脳の働きとの関係|セロトニン不足や扁桃体の過活動

性格や環境だけでなく、強迫性障害は脳の生理的な働きとも深く関係していることが、近年の研究で明らかになってきました。

⏩️神経伝達物質「セロトニン」の働きの乱れ

セロトニンは、感情や衝動のコントロールに関わる神経伝達物質です。強迫性障害では、このセロトニンのバランスが崩れることで、不安を鎮める力が弱まり、頭に浮かぶ不快な思考を切り替えにくくなると考えられています。

このため、治療ではSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)といった薬がよく使われます。

⏩️扁桃体や前頭前野の活動異常

さらに、脳の特定部位の機能的異常も報告されています。

-

扁桃体(へんとうたい):恐怖や不安に関与する部位。ここが過剰に活動することで、ちょっとした出来事にも「危険だ」と過敏に反応してしまう。

-

前頭前野(ぜんとうぜんや):判断や抑制に関わる部位。ここがうまく機能しないことで、頭に浮かんだ不安なイメージを「ただの思考」として処理できず、実際に行動へ移してしまう。

このように、脳内のネットワークの誤作動が「わかっているけど止められない」状態を引き起こし、強迫性障害の症状を維持・悪化させていると考えられています。

日常にどんな支障が?強迫性障害の具体例

仕事・家事が進まない、対人関係に影響することも

強迫行為は、ただの「クセ」や「こだわり」ではありません。

頭に浮かんだ不安をどうにか打ち消すために、本人が苦しみながら繰り返してしまう行動です。

その結果、日常生活にさまざまな支障が出てきます。

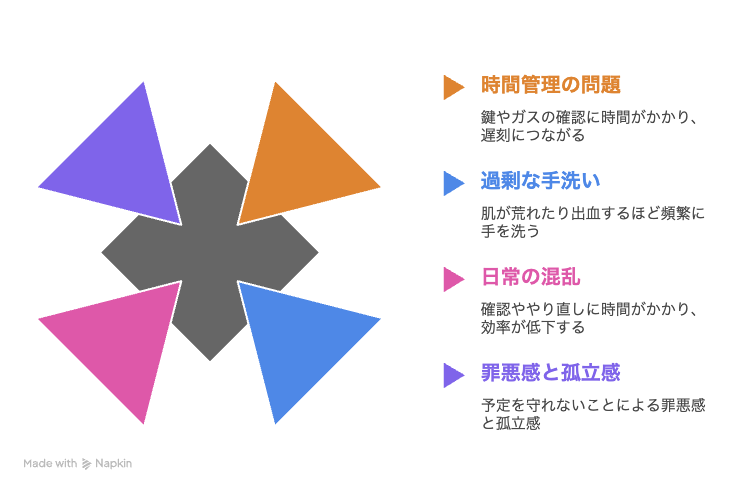

🔻生活に現れる具体的な影響

-

外出準備に膨大な時間がかかる

→ 鍵やガスの確認に30分以上かかり、約束や出勤に間に合わない -

手洗いや掃除が過剰になる

→ 肌が荒れたり、ひどいときには出血するほど手を洗ってしまう -

日常の流れが止まる

→ 確認ややり直しに時間を取られ、家事や仕事の効率が大きく低下 -

予定が守れないことに強い罪悪感を持つ

→ 本人の意思とは無関係に遅刻・欠席が増え、職場や家庭で孤立感を抱く

頭に浮かぶ「やらなきゃ」という強迫観念

強迫性障害は、主に2つの特徴的な症状で構成されます。

-

強迫観念(Obsessions):繰り返し浮かんでくる不快な考えやイメージ。例:火を消し忘れて火事になるかも…

-

強迫行為(Compulsions):その不安を打ち消すための行動。例:何度も火を確認する

この2つはセットで起こり、まるで「頭の中の不安を消すために体が勝手に動く」ような感覚に襲われます。

他人には理解されにくい、でも本人は本当に苦しい

周囲の人からは「神経質すぎる」「慎重な人」などと見られがちです。

しかし当事者にとっては、頭では「やらなくても大丈夫」とわかっているのに、行動を止められないつらさがあります。

たとえば…

「玄関を出たのに、また鍵が気になって戻ってしまう」

「頭の中で『火を消した?』『触ったから汚れた?』という声が止まらない」

そのたびに時間を失い、人間関係や自己評価にもダメージを受けてしまうのです。

「こんな自分はおかしいのかも」と思ってしまう自己否定感

多くの方が、「なぜ自分だけこんなことが気になるのか」「普通の人は平気なのに」と、自分自身を責めてしまう傾向があります。

この自己否定の連鎖が続くと、次第に以下のような精神的な二次的症状が現れることもあります。

-

強い自己嫌悪や無力感

-

人との交流を避けるようになる

-

うつ症状や不安障害の併発

特に「何度も確認してしまう自分」「手を洗いすぎている自分」が社会から浮いているように感じ、孤独や絶望感に包まれるケースも少なくありません。

🌿心理士の視点:一人で抱え込まないでください

強迫性障害は、**見た目には分かりづらい“こころの病”**です。

そのため、「気の持ちようだよ」と軽く扱われてしまうこともあります。

でも、あなたの苦しみは決して「気のせい」ではありません。

「生活が回らないほどつらい」

「自分が普通じゃない気がする」

そう感じたときは、一人で抱え込まずに専門家に相談してみることが回復への第一歩です。

相談をするだけでも、心が軽くなる感覚を得られるかもしれません。

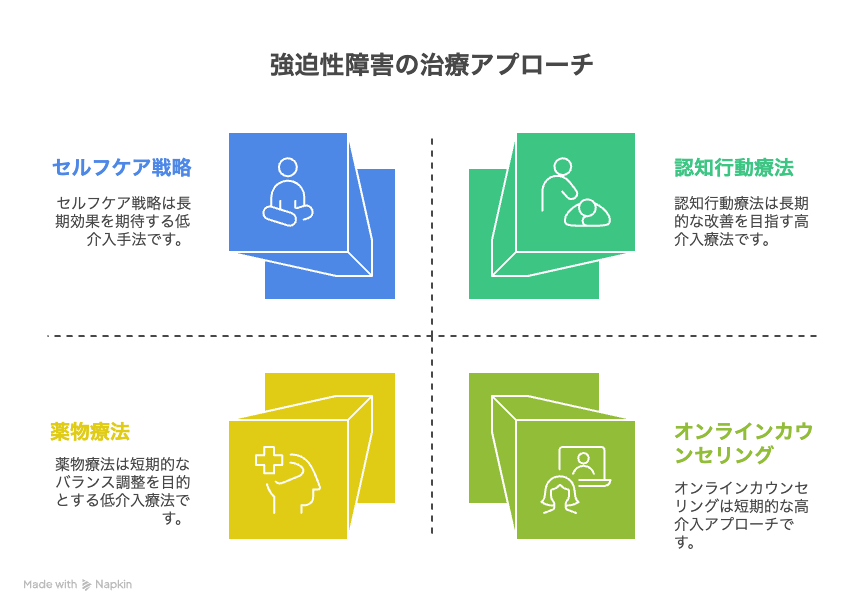

薬物療法と認知行動療法(CBT)

強迫性障害の主な治療法は以下の2つです。

-

薬物療法:SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などで脳内のバランスを整える

-

認知行動療法(CBT):強迫観念へのとらわれ方を変える心理療法

特にCBTでは、「不安を感じても確認しない」という**曝露反応妨害法(ERP)**が効果的で、長期的に改善が期待できます。

セルフケアとカウンセリングの役割

自分でできることもあります。例えば:

-

「また不安が来たな」と一歩引いた視点で自分を観察する

-

ストレスを減らすために生活リズムを整える

-

信頼できる人に話してみる

また、カウンセリングでは「どこまでが病的なのか分からない」「どうしたら治るか知りたい」という悩みを整理し、対処のヒントを得ることができます。

🟦オンラインカウンセリングという選択肢

📍人に会わずに相談できるメリット

強迫性障害の方は、外出や人との接触にも強い不安を感じることがあります。

そんなとき、自宅から受けられるオンラインカウンセリングは大きな味方になります。

-

外に出なくてもOK

-

プライバシーが守られる

-

自分のペースで相談できる

📍どんな相談ができるの?利用者の声

-

「確認癖があって困っているけど、病院に行く勇気が出ない」

-

「家族に理解されず孤独を感じている」

そんな声にも、公認心理師がやさしく寄り添い、対話を通じて整理と安心を届けます。

24時間365日いつでも受付中!

よくあるQ&A

Q. 自分で強迫性障害かどうか判断できますか?

A. ある程度の傾向は自覚できますが、専門家による評価を受けることが重要です。

特に生活に支障が出ている場合は、早めの相談をおすすめします。

Q. 放っておくとどうなりますか?

A. 多くの場合、放置すると悪化する傾向にあります。

行動の範囲がどんどん制限され、最終的には外出できなくなることも。

早めの対応が改善の鍵となります。

📍不安に支配されない毎日のために📍

強迫性障害は、「自分でもおかしいと分かっているのに止められない」という苦しさと葛藤の病気です。

しかし、正しい知識とサポートを得ることで、必ず改善へと進むことができます。

不安を一人で抱え込まず、信頼できる専門家に相談することで、「また確認しなくても大丈夫」と思える未来がきっと訪れます。

あなたの毎日が、少しでも安心に包まれますように。

24時間365日いつでも受付中!